從“再造一個新廣東”看粵港澳大灣區產業布局及發展新格局(2)——新形勢、新格局

1、國際國內大環境

從全球看:烏克蘭危機延宕發酵、世界經濟增長乏力、全球貿易受到沖擊等嚴峻復雜的外部環境,給我國經濟帶來的影響在加深;

從國內看:經濟恢復基礎尚不牢固,需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然較大,產業鏈供應鏈運行不暢、企業生產經營活動受阻、科技創新能力不強等問題依舊存在。

總體來說,我國經濟韌性強、潛力大、活力足,長期向好的基本面沒有變。

2、雙循環

中國經濟雙循環發展格局:2020年5月14日,中央首次提出“建國內國際雙循環相互促進的新發展格局”,逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

實際上,構建基于“雙循環”的新發展格局是黨中央在新冠疫情爆發后,國內外環境發生顯著變化的大背景下,推動我國開放型經濟向更高層次發展的重大戰略部署。

3、粵港澳大灣區新格局——黃金內灣

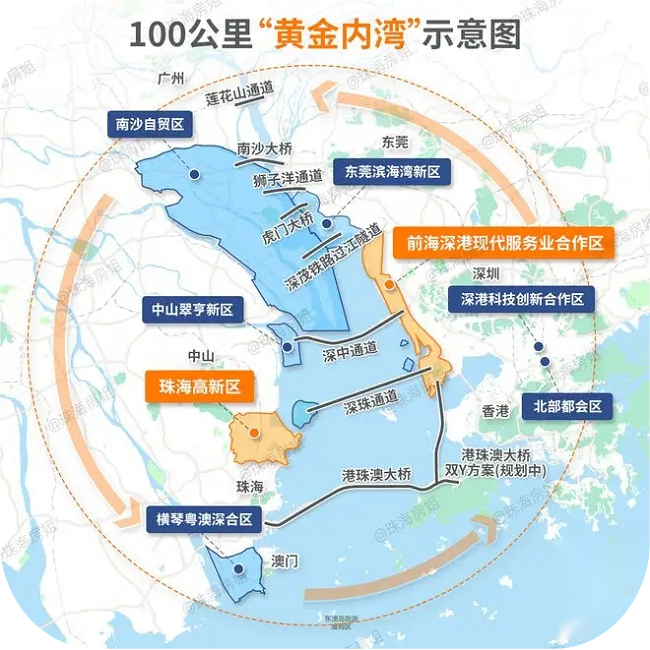

“黃金內灣”一體化高質量發展就是粵港澳大灣區一體化高質量發展,目標是促進區域一體化、構筑“共同市場”,加快推進粵港澳規則機制深度對接,盡快消除“一個國家、兩種制度、三個關稅區”造成的要素流動不暢對區域一體化發展的制約,激活粵港澳大灣區“一國兩制”獨特優勢,率先在大灣區內部形成統一的規則,提升市場一體化水平。

產業西進,跨海生長,未來11條通道跨江入海,把珠江東西兩岸連接起來,成為真正的黃金內灣。

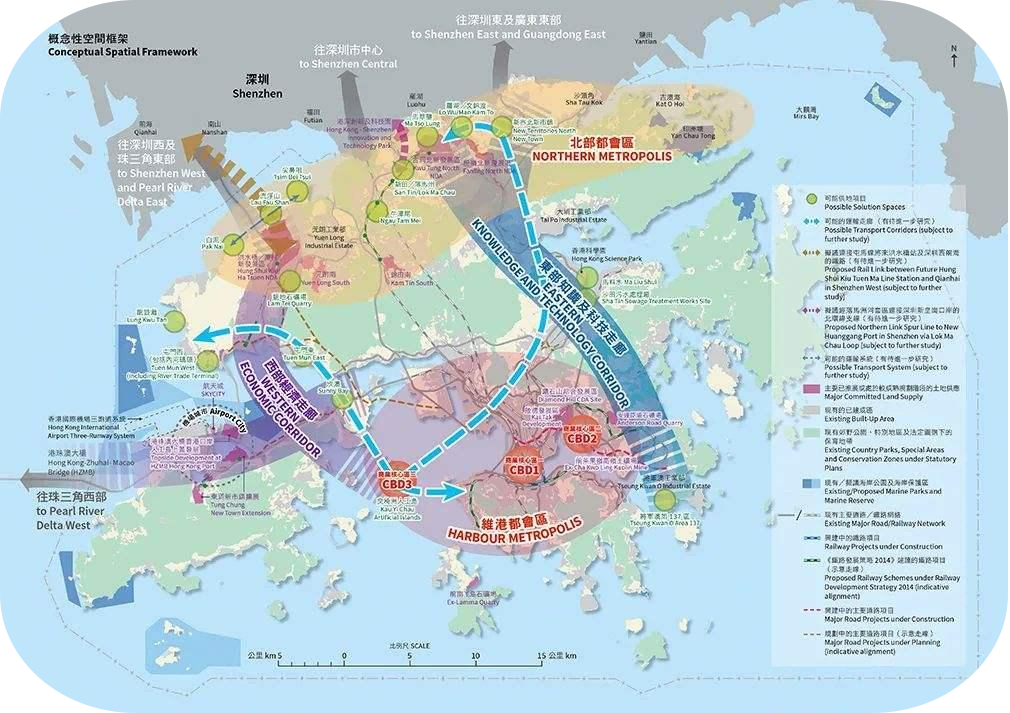

4、香港北部都會區

香港北部都會區將突破大灣區現階段跨境合作的邊界瓶頸,提升“香港-深圳”極點融合發展強度。

未來將逐步形成以“香港-深圳”為極點的東部組團,推進大灣區跨境合作和一體化發展進程。

5、深圳市20+8與工業上樓

2022年6月,深圳出臺實施“20+8”戰略性新興產業集群和未來產業行動計劃,制定了工業經濟穩增長提質量“30條”等政策措施,高標準規劃建設20個先進制造業園區。深圳將按照每年建設不少于 2000 萬平方米、連續實施5 年的進度,向社會提供“工業上樓”的高品質低成本產業空間,為制造業提供更加有力的空間保障,把制造業的根基扎得更牢、更穩,持續增強工業發展后勁。類比深圳蛇口工業區(占地面積 10.85 平方公里)來看,深圳 1 年所提供的“工業上樓”產業空間,相當于兩個蛇口工業區。

隨著深圳重提“工業立市”戰略,加快打造20+8產業集群,土地上限越來越逼近,因此,深圳別無他選,只能向空中要地。

未來五年,深圳將每年建設2000萬平方米“工業上樓”廠房空間,主要為具有發展潛力且附加值高的“20+8”產業集群服務。當然,因為不同轄區聚焦發展的產業集群有所不同,“工業上樓”項目的規劃設計也有所差別。比如,比亞迪總部所在的坪山區正在建設新能源汽車產業園,這將是全國首座裝配式高層產業空間,集研發辦公、輕型生產等功能于一體。

2022年,深圳規模以上工業總產值超4.5萬億元。高新技術企業超2.3萬家,高新技術產值突破3萬億元。

小結

大灣區建設由總體規劃階段轉向進入了施工圖設計階段,指向更為清晰,目標更加聚焦:以內部一體化為重點,解決南北割裂、東西失衡的問題。

從長遠來講,大灣區內部一體化會進一步優化要素資源的流動和配置,釋放灣區發展潛力,加快打造世界最強灣區,也會進一步增強灣區的帶動輻射能力;

從短期來講,要素資源對大灣區以外的流動性會受到抑制,對于傳統的靠優惠政策和廉價資源為主的招商模式將帶來進一步的沖擊。

新老產業的摩擦競爭日趨加劇,產業外溢階梯式轉移的速度和規模不斷加大。

為西部地區全面對接粵港澳大灣區,主動承接產業轉移,增強產業互動互助提供重大歷史性的機遇。

- 上一篇:沒有啦

- 下一篇:從“再造一個新廣東”看粵港澳大灣區產業布局及發展新格局(1) 2023/10/31